「たたみ」ってどーなってるの??

まずたたみとは日本のオリジナル床材です

歴史は古く約1200年前の奈良時代には現在の畳の原型ともいわれる 「御床畳残欠(ごしょうたたみのざんけつ)」が最古とも言われております。

真菰(まこも)という水生植物を筵(むしろ)状に織り上げて、木製のベッドの上に敷いてあったそうです。

中国から色々な技術や知識が渡来してきた時代ですが、たたみは日本で発展した独自文化です

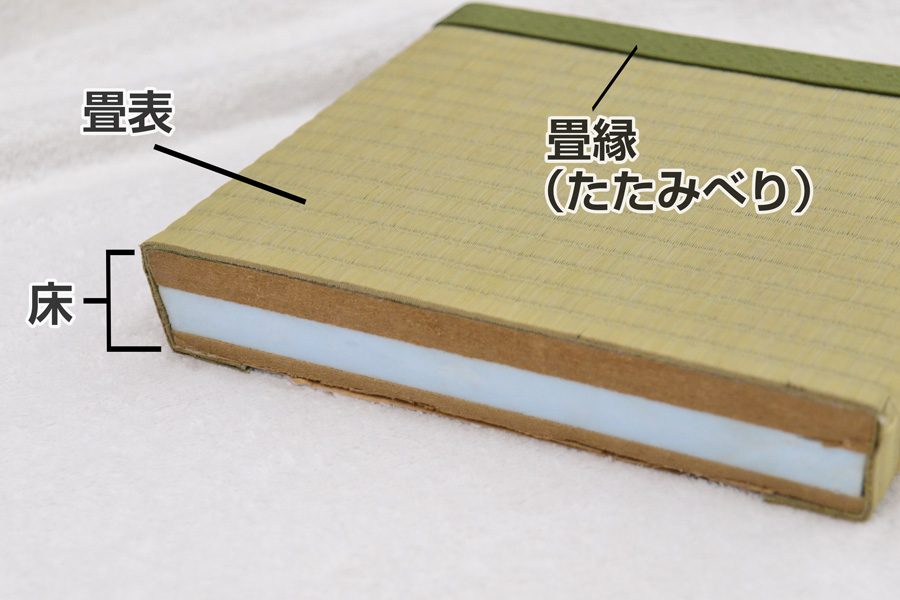

畳の構造

たたみは「畳表」「床」「畳縁」の3つの材料からできています

畳表(たたみおもて)

シート状の部分で、主にイグサの部分です。イグサ以外の素材もあります。

畳縁(たたみべり)

畳表の角を保護をする役割があります。

床(とこ)

建材床・・・現在主流の建材床

茶色(インシュレーションボード)

青色(断熱材)

主流 の藁床

藁床・・・稲わらが原料(従来はこれが主流)

「新調」とは床もすべて交換する工事です。

「裏返し」現在張り付けてある畳表の裏面を再利用します

「表替え」畳表を新品に交換します

イグサってなあに?

イグサは、古くから日本全土に生えている植物のひとつ。原産地はインドで、シルクロードから朝鮮半島に伝わったといわれています。

別名は「トウシンソウ」といって、茎の中の芯は油をよく吸い上げる性質を持つため、電気のない時代に行灯(あんどん)やろうそくの灯芯(とうしん)として広く使われました。

また、江戸時代には様々な効果がある薬草としても重宝されていました。

今では、国産の約90%のイグサが熊本県でつくられています。

イグサが呼吸するから気持ちいい!

イグサは1本1本の中身がスポンジ状になっています。

この部分が畳ならではの柔らかさや、湿気を吸っては戻すという、調湿効果があります。

使い続けた畳を入れ替えるのは、このスポンジ部分がつぶれてきて機能が落ちてしまうからなのです。

梅雨などがある日本の気候あった天然材料です。

イグサの断面

イグサの繊維

畳1枚のイグサの量と質について

畳1枚に使われるイグサは、約4,000~7,000本。高級品ほどイグサの本数が多く、厚くて耐久性があります。

イグサの長さは、約100~150㎝で、長ければ長いほど、色も太さもそろった部分を使用できるので、グレードが高くなります。

長さ別に仕分けたイグサを1本ずつ使い、畳の表は織り上げられていきます。

イグサのグレード

写真の右から順に

- 下級品用(97㎝以上)

- 中級品用(110㎝以上)

- 上級品用(120㎝以上)

- 上級品用(130㎝以上)

- 最上級品用(140㎝以上)

になります。

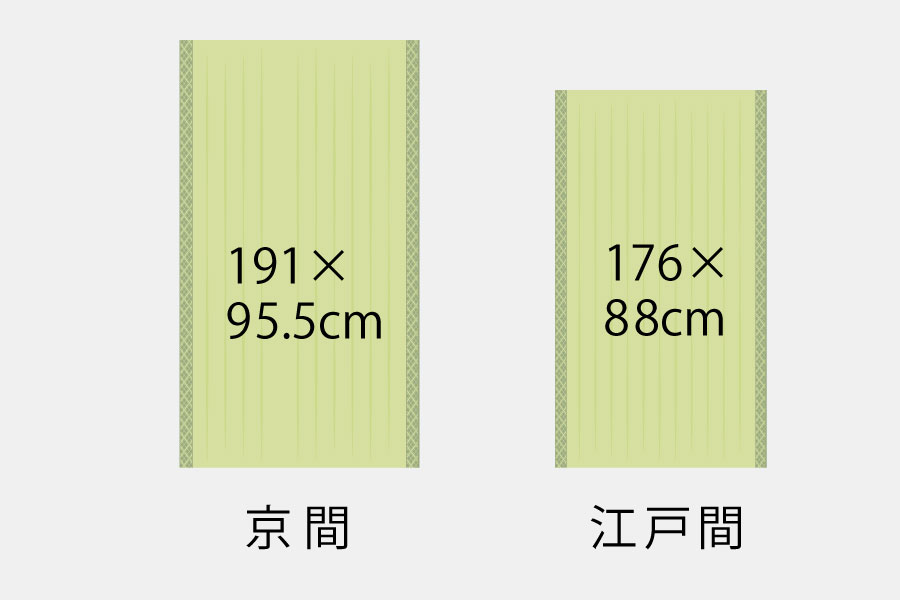

畳のサイズ

「京間」と「江戸間」の8畳間の比較

「京間」と「江戸間」 の1畳のサイズ

本間(ほんけん)サイズ=関西間(京間)

1畳あたりの大きさ

約191cm(長さ) × 約95.5cm(幅)

五八 (ごはち)サイズ=関東間(江戸間)

1畳あたりの大きさ

約176cm (長さ) × 約88cm(幅)

畳の機能

天然のエアコン機能

イグサのスポンジ構造のおかげで室内の湿気を吸い取ります。乾燥すると逆に湿気を放出して室内環境を保ちます。たたみの部屋に入ると涼しく感じるのはその影響が関係しています。

天然の空気清浄機能

たたみ自身が呼吸するので空気も吸ってきれいな空気を戻します。ダイオキシンやホルムアルデヒドなども分解することが研究で分かっております。

断熱機能・清音機能抜群!

一般的な畳は厚み約5センチあります。その厚みや材質のおかげで熱を通しにくい構造になっており、保温機能も非常に優れているので室内の暖房効果を持続する働きがあります。また、吸音もするので、音が響きにくいのもうれしい特徴です。

畳がもたらす効果

畳の香り

畳の香りには森林浴効果があり、こころを落ち着かせる効果があります。鎮静効果ともいい、勉強や読書など集中しやすい環境になります。畳替えをした際、本当に喜んでもらえる畳の良い効果です。

イグサの殺菌力

イグサは薬草に使用されていたこともあるため、体に良いだけでなく、細菌をやっつける力もあります。足の臭いの原因となる菌などをイグサがやっつけ、消臭効果があります。フローリングが増えた現代では、畳が見直しされる要因の一つとなりました。

あかちゃんの成長に活躍

赤ちゃんがハイハイするとき、畳の表面のでこぼこ(波状)が脳に良い刺激なるといわれています。また畳の素材が柔らかいので、つかまり立ちの時期などしりもちをついても衝撃が少ないので、赤ちゃんの成長には和室は適していると言えます。